来源:CAFEEX

本周五(10月31日)就是万圣节。

咖啡店主理人们已经“疯魔”了——

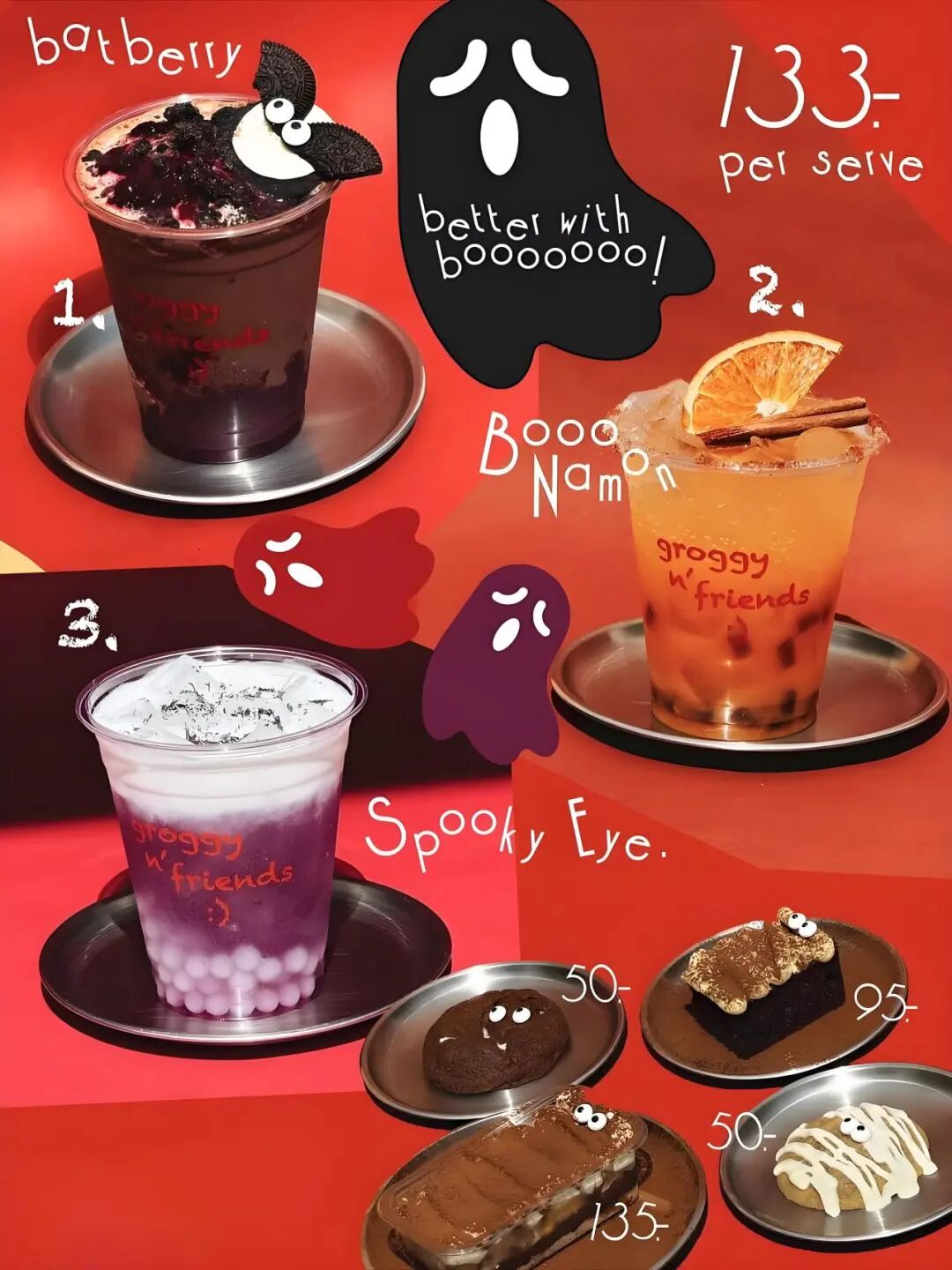

“眼球”特调、“血浆”挂壁、“幽灵”奶油……

你心里嘀咕:

“这玩意儿好喝吗?”

问出这个问题,就已经站错了起点。

在这个时代,“好喝”从来不是第一KPI。

在所谓的“过节水经济学(Festival Water Economics)”里,这不再是一杯饮品,而是一种“社交金融产品”你以为品牌在“无效内卷”,赔本赚吆喝?

恰恰相反,这是当下最高效、最精明的一张牌。一杯万圣节特调,品牌到底赢了什么?

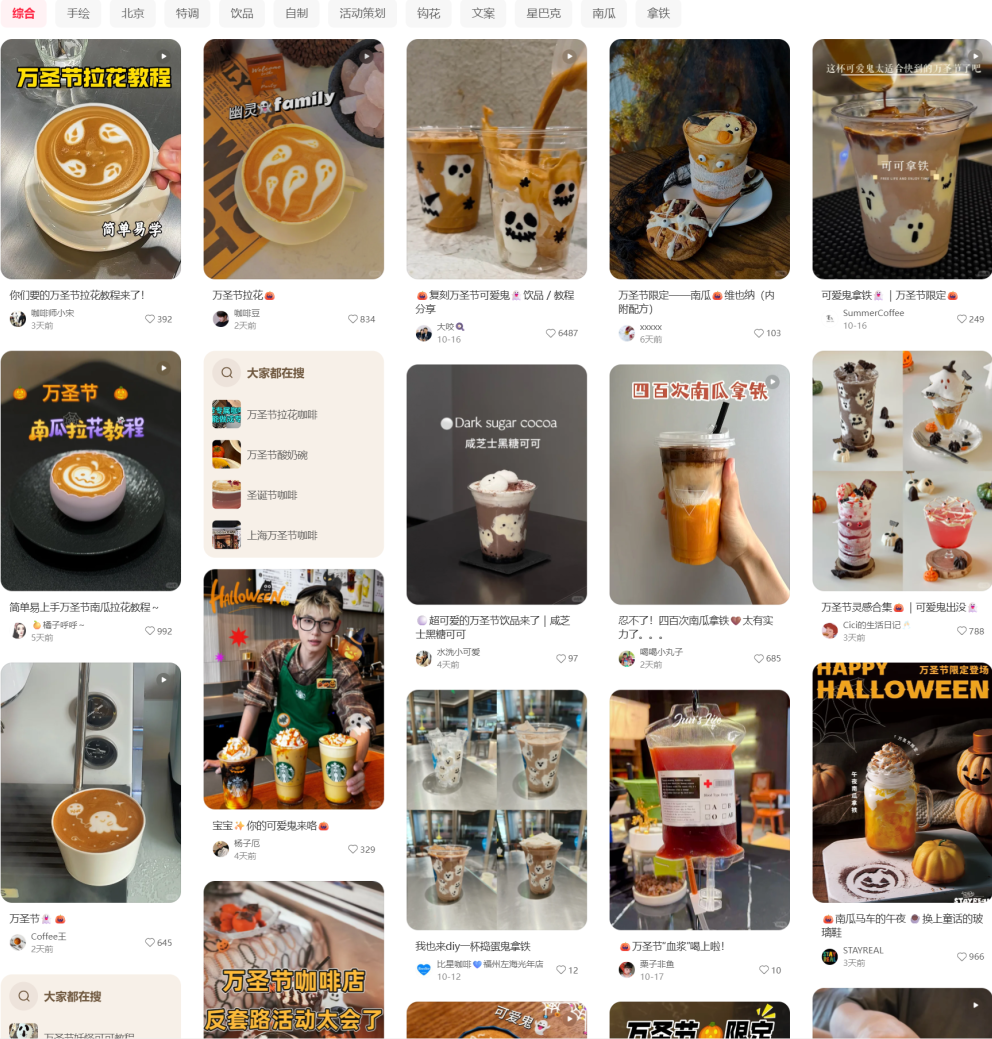

我们先来算一笔账。一个品牌想在社交媒体(比如小红书、抖音)上做一次成功的营销,需要什么?

传统的路径是:

1.品牌花钱(投放预算)

2.找KOL/KOC(KOL费)

3.设计精美广告(制作费)

4.购买流量(推广费)

5.祈祷用户能看完,并产生好感。

这是一个“品牌花钱,用户看广告”的模式。

而“过节水”的路径是什么?

1.品牌设计一款“视觉怪物”(研发成本极低,多为已有物料的“诡异”组合)。

2.消费者主动“花钱”(比如30元)购买这款产品。

3.消费者主动“免费”为产品拍照、P图、写文案。

4.消费者主动“免费”将广告发布到自己的私域流量(朋友圈)和公域流量(小红书)。

看明白了吗?

品牌不仅没花一分钱广告费,甚至还通过“卖广告素材”(那杯咖啡),从消费者手里赚到了钱。

这是一个“负成本获客”的完美闭环。

消费者(你我)花了钱,买了“道具”,心甘情愿地为品牌当了一次广告人。品牌赢得了海量的、真实的、基于用户信用的曝光。这笔账,怎么算都血赚。

赢在“参与感”的在当下的咖啡红海里,“内卷”的本质是什么?

是“防御”。

试想一下,万圣节周,当星巴克、瑞幸、Manner,甚至你家楼下的独立小馆都推出了“妖魔鬼怪”特调时,如果有一家品牌“按兵不动”,只卖冰美式和拿铁,它会给你什么感觉?

“无聊”、“老气”、“不懂年轻人”、“没活力”。

在高度同质化的竞争中,“不犯错”已经不够了,“不参与”本身就是最大的错。

推出万圣节特调,就像是品牌在向市场缴纳一笔“参与税”。交这笔税,不是为了“进攻”——指望靠这一杯饮料拉来多少新客,而是为了“防守”——向所有消费者证明:“我还活着,我还很潮,我还在牌桌上。”

这是一种“存在感”的确认。品牌赢得了“没有落伍”的资格,捍卫了自己在消费者心智中的“相关性”。

赢在“低风险”的最后,我们聊点更“内部”的。

你以为老板们真的只是想“搞怪”吗?不,他们在“测试”。

一个成熟的品牌想在常规菜单上推出一款新品(比如,一款新的风味拿铁),流程是极其严谨且昂贵的:

•市场调研

•口味盲测

•供应链(新糖浆、新物料)的全国铺设

•咖啡师的SOP培训

•大规模的营销预算

万一失败了,代价高昂。

但“节日限定”就不一样了。它是一个完美的、低风险的“研发试验田”。

• 想试试“血橙”风味的市场接受度?—— 把它做成“吸血鬼之吻”,卖两周。

• 想看看“紫薯/芋泥”和咖啡的搭配会不会火?—— 叫它“巫婆汤”,万圣节先上。

• 想测试“竹炭粉”的视觉效果?—— 正好,做“暗黑拿铁”。

“节日限定”的标签,给了品牌一个“免责声明”:它允许不好喝,允许失败。

消费者会因为“猎奇”而买单,因为“过节”而包容。品牌用极低的成本,赢得了最真实的市场反馈数据。如果这款“巫婆汤”意外爆火,那太好了,换个名字(比如“香芋拿铁”),明年春天就能正式上线;如果反响平平,下架了无痕,毫无损失。

所以你看,“过节水”经济学,从来不是一门关于“味道”的生意。

品牌用一杯“特调”,撬动了一场“四两拨千斤”的商业游戏。

• 它赢得了“负成本”的广告曝光;

• 它赢得了“在场”的市场地位;

• 它赢得了“低风险”的研发数据。

至于消费者,我们花30块钱,买到了节日的仪式感和朋友圈的社交素材。

这,就是一场各取所需、皆大欢喜的“合谋”。